脂肪肝

肝臓は、死ぬ最後まで弱音を吐かない臓器です。正確には9割の細胞が肝硬変化しても、健気に働いてくれるのです。

それほど、ヒトが生きていくうえで、肝臓の役割は大きいということです。

その反面、肝機能障害は初期から肝臓を蝕んでいくのです。

2023年6月に第59回日本肝臓学会総会が開催されました。

この総会で「奈良宣言2023」という肝機能障害を有している方に向け啓発が行われました。

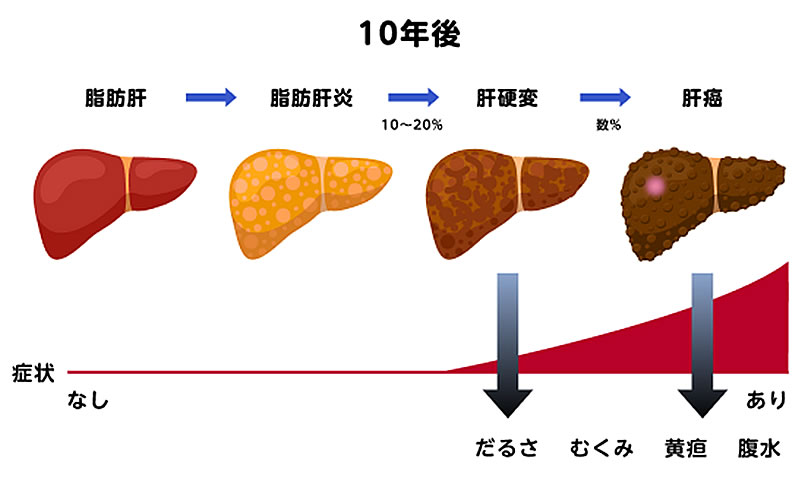

肝臓は「沈黙の臓器」ともよばれ、肝機能障害が進行しても自覚症状がでないことが少なくありません。

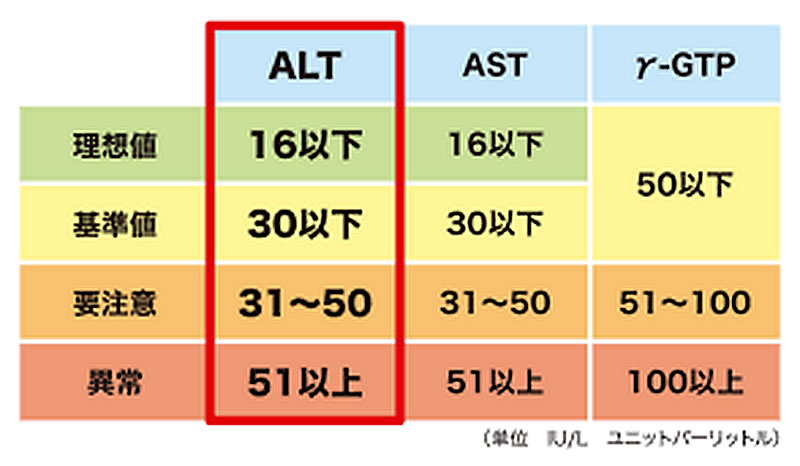

奈良宣言2023とは「一般的な健康診断などで肝機能検査として使用されているALT値が30を超えていた場合、まずかかりつけ医等を受診することを推奨する」というものです。

放置すると怖い脂肪肝

肝臓に脂肪がたまりフォアグラ状態になる脂肪肝。今や日本人の3人に1人が脂肪肝といわれています。従来は軽い病気と考えられてきました。しかし、脂肪肝が肝硬変や肝臓がんへと進行する可能性があり、さまざまな生活習慣病のリスクも高めることがわかってきました。

脂肪肝 ➡ 死亡肝…です

肝機能障害とは?

肝機能障害とは、何らかの原因により肝細胞が壊れて、細胞内の酵素が血液中に漏れ出していると言う事です。肝細胞が破壊され、空いたスペースは繊維に置き換わります(肝線維化)。

継続的に、肝の線維化が進行し、硬くなった状態、これが肝硬変です。

肝硬変になると、生命維持装置として肝臓の機能は停止し、腹水・黄疸などの症状が出現、さらに肝細胞癌の発生母地となります。

また、肝臓に流入する大静脈を破壊、大量出血死を引き起こす原因ともなります。

肝機能障害の原因

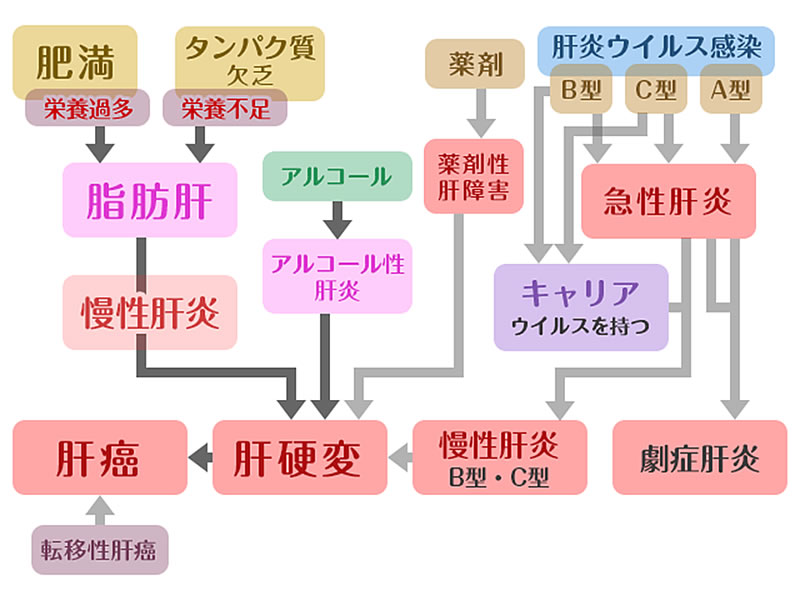

肝機能障害の原因としては、以前は圧倒的にB型やC型肝炎やアルコール性肝炎が大半でしたが、最近では、脂肪肝を遠因とするものが増えています。

そして、脂肪肝から肝癌に至る症例が急増しています。

肝機能数値の見方

ALT(GPT)は、ほぼ肝臓にしかない酵素です。

目安として、ALT値>AST値 かつ

ALT値≦100 軽度脂肪肝

100≦ALT値<200 脂肪肝炎

200≦ALT値<500 かつ ALT値<AST値 肝炎また肝硬変初期

ALT値が50を超えたら、治療開始と考えましょう。

脂肪肝の原因

① 肥満

脂肪肝の最も重要な原因は肥満です。特に内臓全体の脂肪量と肝臓の脂肪量は比例します。

肥満で脂肪肝になるかというと、肝臓には「使いきれなかった糖分や脂肪酸などを中性脂肪やグリコーゲンとして蓄える」という働きがあるため、肥満の方は脂肪肝となるのです。

使いきれなかった糖分や脂肪に逆にため込み続けることとなり、脂肪肝になってしまうのです。

また肥満に関連したさまざまな疾患の中でも、2型糖尿病が脂肪肝の発症と最も関連が強いことが分かっています。

② 飽和脂肪酸のとりすぎ

肥満と関連しますが、過剰な脂質、特に飽和脂肪酸やコレステロールの摂取は脂肪肝の発症や進展に影響を与えるといわれています。

過剰な脂質が肝細胞に流入すると、酸化ストレスの亢進やインスリン抵抗性(インスリンの体への効きが悪くなること)の増加、腸管からのエンドトキシンの流入がすすみます。そして、後に肝硬変になる代謝異常関連脂肪性肝疾患「MASH」(Metabolic Dysfunction Associated SteatohepatitisLiver :MASH、マッシュ)の病態進展へとつながっていくのです。

同じ脂質でも「不飽和脂肪酸」はインスリンの効きをよくし、肝臓の脂肪量を低下させることが報告されています。そのため、摂取する食用油を「飽和脂肪酸から不飽和脂肪酸に切り替える」ことは脂肪肝治療にとても大切です。

③ ホルモン異常や睡眠時無呼吸・術後など

副腎や下垂体・甲状腺・性腺ホルモン異常は、インスリン抵抗性や脂質代謝にも関わるので、脂肪肝の原因としても十分考えられます。

甲状腺は「体全体の代謝」をつかさどるホルモンです。橋本病などで甲状腺機能が低下しやすい状況だと、体の代謝が低下し、コレステロールが上昇し脂肪肝につながっていきます。

甲状腺機能低下症の方(fT4<0.7 ng/dl未満)はMASHの発症率が1.71倍にもなります。

他に極端な食事制限などで無理なダイエットをすると「低栄養性脂肪肝」として発症することもありますし、睡眠時無呼吸症候群の方・乾癬の方・膵がんの手術でよく行われる「膵頭十二指腸切除術」の術後の方も脂肪肝になりやすいことがわかっています。

脂肪肝の治療

① ビタミンE

ビタミンEは、抗酸化作用があり、脂肪肝に関連する肝細胞の酸化ストレスを軽減することができます。非アルコール性脂肪肝炎(NASH)患者に対して、ビタミンEの摂取が肝臓の炎症や線維化の改善に効果的であることが複数報告されています。

しかし、ビタミンEの過剰投与によって出血傾向をきたす危険性があるため、厚生労働省の食事摂取基準では、健常男性成人で800mg/日と定められています。

冠動脈疾患を対象とした介入試験では、長期のビタミンE投与が死亡率を増加させたこと。

など、ビタミンEのとりすぎによる弊害にも注意が必要です。

② 糖尿病治療薬

糖尿病を合併している脂肪肝の方で有効な薬剤がいくつか報告されています。例えば、糖分を尿からは排泄する薬(SGLT2阻害薬)やインスリンの働きをよくするお薬(チアゾリジン誘導体)などです。

まず、チアゾリジン誘導体(ピオグリタゾン)はインスリン感受性を向上させる作用があり、糖尿病治療薬として使用されています。脂肪肝患者において、インスリン抵抗性の改善が肝臓の脂肪蓄積を減らすことにつながるため、チアゾリジンは脂肪肝治療に有効とされています。

SGLT2阻害薬も尿から糖を排出することで血糖値を下げる作用があり、糖尿病治療薬として使用されています。また、体重の減少を促す効果もあり、脂肪肝患者に対して有益な効果が期待されています。

しかし、どの糖尿病治療薬も脂肪肝そのものには保険適応はないので、糖尿病として治療する上での候補といえるでしょう。

③ 脂質異常症治療

「コレステロールを下げるのだから、肝臓中の脂肪も減らせるのではないか」と思うのは当然でしょう。しかし、有用性も一部では認められているものの、上記2つの薬よりは効果は限定的です。

いくつかの論文では、脂質異常症の治療薬によって肝機能も改善するという報告はあるものの、間組織での改善効果まで証明した論文は少なく、エビデンスとしては十分ではありません。

また、エゼチミブなど一部の脂質異常症改善薬の検討は不十分とされているため、脂質異常症改善薬は「弱く推奨」にとどまっています。

ただし、現在中性脂肪を抑える薬「ペマフィブラート」(商品名パルモディア)を中心として研究が進められている状況であり、脂肪肝の有用性に期待がもたれるところです。

しかしながら、糖尿病より脂質異常症の方が圧倒的に多く、また脂質異常症と脂肪肝を合併している方が多いため、保険診療として処方しやすい薬ではあります。

実際、ペマフィブラートで中性脂肪が改善すると、肝機能数値も改善する方を多く経験しています。

④ 高血圧(ARB・ACE阻害薬)治療

「高血圧の薬が脂肪肝に?」と思うかもしれませんが、脂肪肝にかかわる「肝星細胞」には「アンジオテンシンII受容体」があり、肝星細胞にアンジオテンシンが結合することで、細胞が活性化されて肝臓の炎症や線維化がうながされることがわかっています。

実はこのアンジオテンシンは血圧を強力に上げるホルモンとしても有名で、高血圧で使われる薬である「ARB」「ACE阻害薬」はいずれもアンジオテンシンを作らせないようにする薬です。そのため、高血圧の薬でありながら、脂肪肝にも有用であるというわけです。

ロサルタンやテルミサルタン・エナラプリルなどの薬剤が、肝臓の線維化を抑える働きを持つことが臨床研究でも報告されています。

NASH患者の高血圧合併は70%にも上るといわれていますので、脂肪肝には保険適応がないものの、「高血圧症」の治療としてARB・ACE阻害薬を投与しつつ、脂肪肝も抑えるといったことが可能です。